Se dici Napoli, pensare a lui è un attimo. Difficile immaginare una voce che più profondamente interpreti l'anima e il corpo della città. Difficile individuare un personaggio che più autenticamente incarni il suo cuore palpitante, le sue mani sporche, i suoi tormenti e le sue speranze. Difficile, adesso che Pino non c'è più, trovare per Napoli un cantore più genuino e più innamorato. «Bella comm' a 'na regina c'ha perduto 'a curona»: così la dipingeva in "Bella" Nino D'Angelo, uno dei maggiori prodotti da esportazione che la città di Paisiello e Pergolesi, di Bovio e di di Giacomo possa vantare.

Nino, Napoli è un marchio?

«Napoli è un marchio in tanti sensi. Sicuramente lo è per la bellezza che produce la sua terra. Napoli entra prepotentemente nel cuore di chi la guarda. Noi forse la vediamo ancora più bella, ma alcuni posti sono obiettivamente meravigliosi. La bellezza è il biglietto da visita di Napoli. Poi, certo, io sto a Napoli anche se vado a Stoccarda o a New York. Ma io sono troppo innamorato, sono il meno adatto a parlare male di Napoli. Ogni tanto lancio una sferzata, ma più che con i napoletani ce l'ho con quelli che l'amministrano, con quelli che l'hanno strumentalizzata. Lo facciamo un po' tutti, a volte anche non volendo. È troppo facile: basta il nome "Napoli" per lanciare un messaggio ed essere sicuri di essere ascoltati. Tutti le vogliamo bene, ma l'abbiamo anche svenduta. Perché è facile quando una città si chiama Napoli. È come New York, o anche come Milano. Sono due tipi di bellezze diverse: Napoli è una bella donna che si trucca male, ma è più vera; Milano, città europea, invece è una signora non bellissima che però si sa truccare. Noi siamo più disordinati, ma nell'imperfezione a volte c'è la perfezione».

C'è chi dice che la città campa di rendita, continuando a consumare il patrimonio ereditato dal passato.

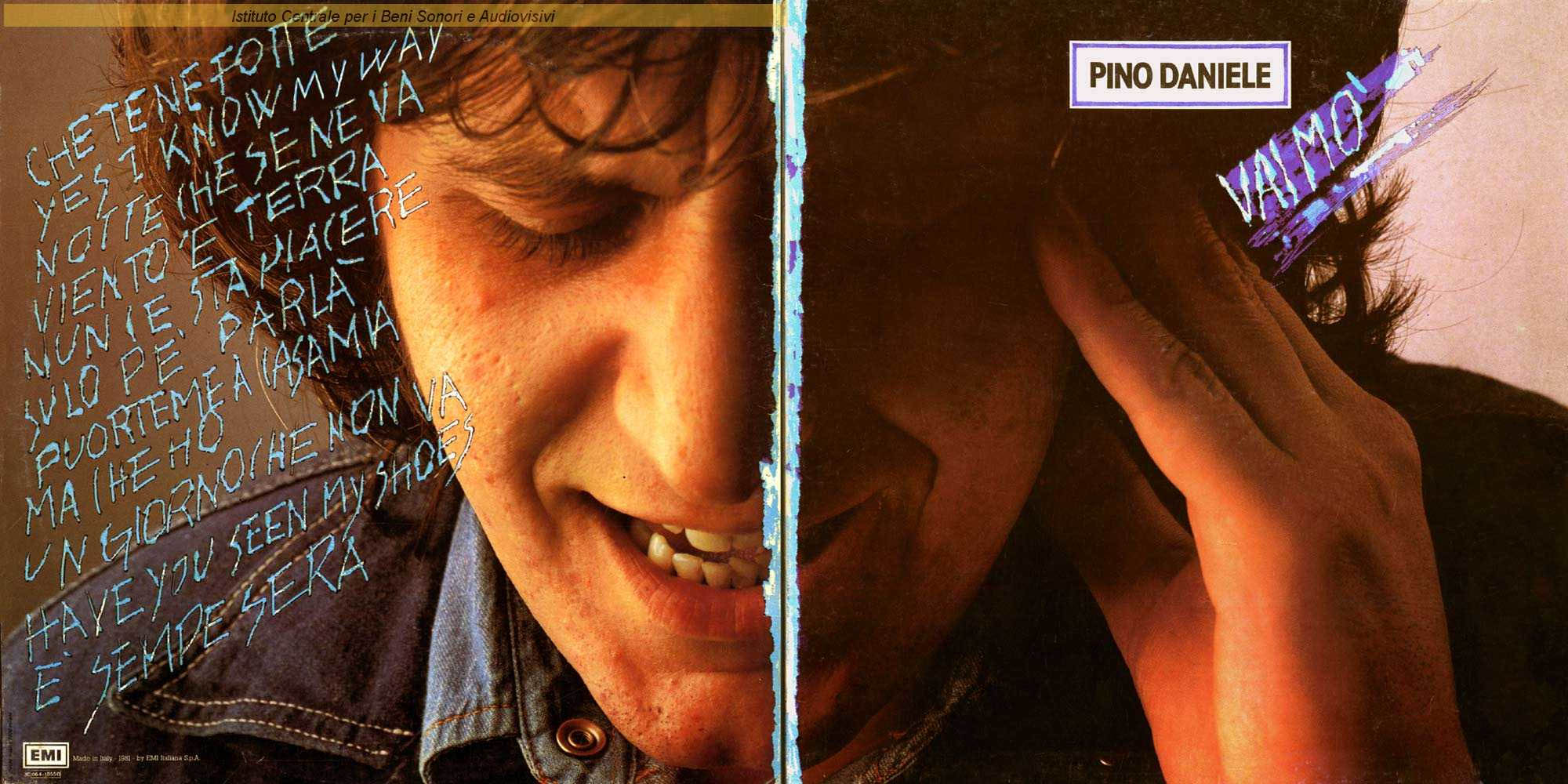

«Siamo i figli di Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Benedetto Croce, di Eduardo, di Scarpetta, di Pino Daniele. L'elenco è lunghissimo. Purtroppo è vero: siamo scesi molto in basso, non siamo all'altezza di quelli che hanno fatto la storia della nostra città. Il livello di civiltà è basso dove manca la cultura. Certo, io che sono il re dell'ignoranza non posso parlare (sorride, ndr), ma è anche vero che in un posto pieno di storia e di cultura l'ignoranza si nota subito. Eppure i napoletani in gamba, le eccellenze, ci sono. Bisogna valorizzarli di più. Perché molti per diventare importanti sono dovuti andare via da Napoli. Purtroppo i napoletani che contano, quelli che decidono, i politici, questa città non l'hanno amata, ma l'hanno usata».

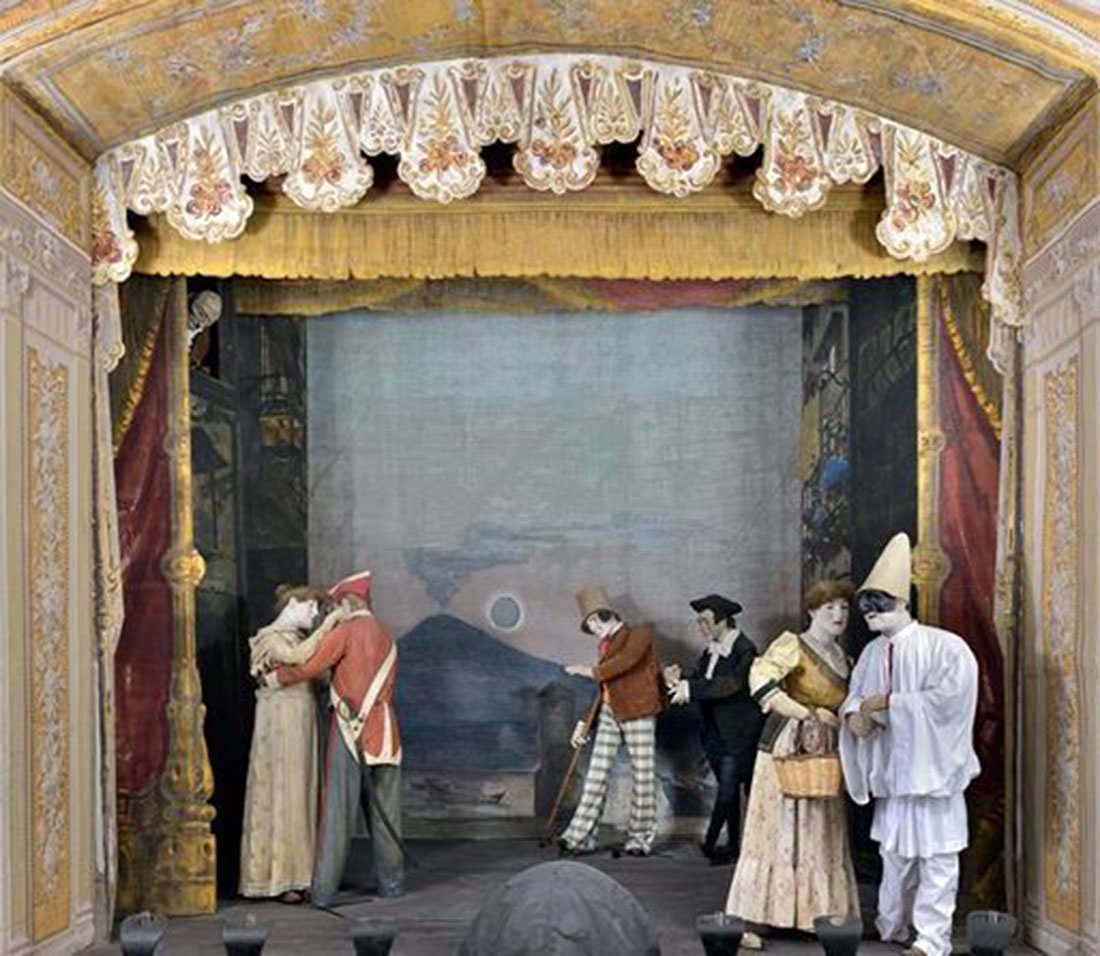

Se dovesse scegliere tre immagini, tre suggestioni che rappresentano l'anima di Napoli, quali le vengono in mente?

«Nell'arte e nel teatro, Eduardo, che "è" Napoli. Poi il pino che si vede in milioni di cartoline, col Vesuvio sullo sfondo. Infine, Porta Capuana: per noi che venivamo dalla periferia, quello era l'approdo. Quando la vedevi, capivi che eri arrivato».

Lei è stato ed è ancora un'icona popolare. È vero che l'anima di Napoli si identifica soprattutto col suo popolo?

«Napoli è una città divisa, spaccata. Ci sono il Vomero e Scampia, i borghesi e la plebe. E ci sono i borghesi buoni e quelli cattivi, il popolo buono e quello cattivo. Ma la rovina del popolo è la sottocultura: è quella che l'ammazza. Per questo dico che dovremmo obbligare tutti i bambini ad andare a scuola. Ci sono giovani che non si sono ancora persi, che possiamo salvare, e la medicina è quella. Se si curano le radici, gli alberi crescono sani. I ragazzi si devono salvare perché non hanno colpa della loro ignoranza. Se gli vogliamo bene e se vogliamo bene a questa città, dobbiamo aiutarli. Viviamo in un sistema a cui serve la gente ignorante. A Salvini, per esempio, serve il popolo che non sa e non capisce. Se vogliamo salvare il Sud, dobbiamo curarlo con le iniezioni di cultura».

A proposito di evoluzione culturale: lei per un periodo ha rappresentato la Napoli più oleografica. Poi ha avuto una svolta, facendo un passo avanti rispetto ai cliché.

«Non sono e non sarò mai il simbolo della Napoli del Vomero o di Posillipo. So entrare in un salotto perché ho amici borghesi coi quali ho imparato a starci, ma so che lì non sto a casa mia. Ecco, se ci fosse questo scambio tra borghesia e popolo sarebbe una rivoluzione bellissima. Questo mescolarsi, questo incontrarsi, non deve essere un'eccezione. Perché alla fine quello che ci accomuna è il dolore: davanti a quello siamo tutti uguali».

L'identità partenopea si specchia anche nel pallone, che rotolando abbatte le barriere tra le classi e diventa strumento di coesione sociale.

«Dopo tutti gli scandali che ci sono stati, uno non dovrebbe neanche più seguirlo, ma il calcio è bello per il sentimento, perché ci fa sentire vicini. Quando il Napoli va bene, anche Napoli sembra più bella. Se perde, è una giornata senza sole. Ultimamente il sole era scomparso, ma vedo segnali di riscossa».

E non ci può essere Napoli senza musica, senza il canto che riempie l'aria dei vicoli.

«La musica qui è un bene primario, è la vera cultura popolare. E poi la musica è stato il mio passe-partout per la cultura, mi ha fatto entrare in contatto con un mondo diverso, fatto di persone che ne sanno più di me. E poi qui abbiamo un'energia incredibile, unica. E abbiamo grandi musicisti. Siamo un po' pazzi, contraddittori, come la città. D'altra parte, le contraddizioni di una città chi le crea, se non quelli che ci vivono?».

Il "brand Napoli" ha bisogno degli stereotipi? Ne trae la sua linfa vitale?

«Il Vesuvio, la pizza, la canzone sono luoghi comuni, ma sono le cose belle di Napoli e le ha inventate Napoli, anche se spesso altri se ne vogliono appropriare. Allora è giusto che non ne facciamo a meno. Adesso, poi, tutti vogliono venire a Napoli, anche il cinema. È un momento d'oro, forse anche una moda. Noi napoletani siamo un popolo di combattenti: abbiamo preso tante mazzate, ma ci siamo sempre rialzati. Per questo sono fiducioso. Ma lo ripeto, sono di parte: io sono napoletano, poi sono italiano. Penso napoletano, mangio napoletano, parlo napoletano. La mia professoressa mi chiamava "il poeta che non sa parlare". Perché lei mi faceva le domande in italiano e io rispondevo in napoletano. Però mi diceva: "tu mi arrivi al cuore anche quando ti esprimi male"».

Lei è cambiato. E la sua Napoli? Nino D'Angelo è cambiato con la città o nonostante la città?

«Io ho avuto un progresso come uomo perché stavo troppo indietro. Grazie alla musica, praticando le persone che sanno, ho imparato tante cose e ancora tante ne imparo. Secondo me, però, sono cambiato più io che Napoli. Napoli sta cambiando, ma è un processo più lento. È normale che sia così: è un processo collettivo, che coinvolge un popolo intero. Però è un processo che si è avviato».

© Davide Cerbone